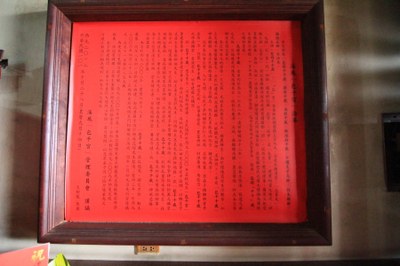

建立沿革:

本宮供奉「包府千千歲、薛府千歲、池府千歲、新池府千歲、中壇太子元帥、註生娘娘、福德正神」等神尊。

主神「包府千千歲」-「『包』胥」係春秋晚期楚國大夫;亦是宋朝清官—「包青天」-「包拯」之第一代始袓。據「史記」記載「包胥」—姓申、名「包胥」、楚君蚧冒之後代,又稱王孫「包胥」,因搬兵收復楚國國都—「郢」,而立下汗馬功勞;爾後又拒受賞賜並捨棄「丞相」高位,辭官隱居民間造福百姓。其愛國愛民之偉大情搡為傳統美德樹立典範,千百年來永受百姓崇拜,迄今已有兩千五百多年,故有「包府『千千』歲」之獨特聖號。

「包府千千歲」金身於公元一六五八年(清世祖順治十二年),由本庄張道、張達兄弟之先袓,自唐山、福建泉州護駕渡海來台;經彰化鹿港、大城,再輾轉西螺、褒忠等地,終在本庄落腳並在張宅奉祀。

本庄原係一片荒蕪,先袓在此墾荒拓土、務農維生;由於環境惡劣生活艱苦,加上交通不便醫藥匱乏,庄民如遭疾病或逢疑難,只能聽天由命、求神問卜。幸有「包千歲」神威顯赫,為庄民指點迷津、消災解惑。

近年來社會演變、人口日增;庄民子弟相繼外出打工經商、求學就業。眾弟子雖離鄉背井各居一方,仍蒙「包千歲」神恩庇佑,事業發展、農畜興旺、財源廣進。為感念「包千歲」之神威顯聖,普濟眾生,始有建廟之構想。

經「包千歲」慈悲聖示,同意勘地建廟;庄民隨即於民國八十九年(公元 二000年)孟秋成立「包千宮」籌建委員合曰,負責建宮事宜;以擲茭產生主委:張卿琳先生、副主委:王崑照先生,同時由王崑泉先生擔任總務,依「包千歲」指示以「隨意樂捐」方式籌措經費。首先使用多年累積之香油錢-新台幣肆佰伍拾萬元購買現廟址基地,並搭建鐵皮屋設置神壇、救世濟民。由「包千歲」欽點乩童:張水吉先生、扶手:王朝佳先生、筆生:張仁源先生、助理:吳春義先生,且另聘廖美玲女士協助辦事,為十方信眾消災植福。前來請示者,皆能應驗神靈,屢見奇蹟;神威遠播、信徒廣眾、香火鼎盛。

本宮於民國九十二年農曆六月十八日,「包千歲」扶乩起駕,擇定方位、動土奠基。同年八月初一日即開工興建,由北港廟宇設計師蘇昆煌先生監造;歷時三年,於民國九十五年四月二十二日,正殿與左右兩側五門相繼竣工落成。同年一月初九日先行安座儀式,九月十一日舉行入火大典。

為使本宮更顯莊嚴宏觀,民國九十六年仲春,由本庄弟子龔江樹先生捐獻金亭,王樹龍先生捐獻拜亭與東、西迎賓牌樓;全部工程於民國九十八年仲夏完竣。本宮興建期間,承蒙十方善信大德熱心參與、鼎力贊助,以及眾弟子同心協力競業為之。使工程進行頗為順利,始有今日之廟貌。