建立沿革:

本宮奉祀之神像,初由林三旦之祖先,由祖籍地福建漳州潭普縣攜帶來臺。原奉祀在林三旦之自宅,經莊民協議,於乾隆三十五年(1770)建廟遷祀。至明治二十四年(1891),曾大修建。 其間曾遭逢道光二十五年(1945)之大水災等,蚶寮聚落亦多次遷移,先由西而東,再東而西,歷經三次重建。

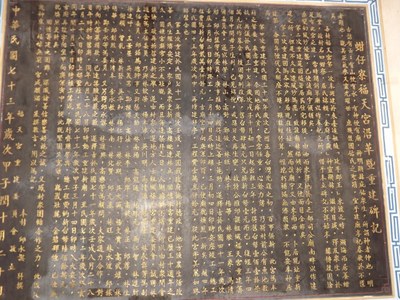

民國三十四年,臺灣光復,眾意以廟已頽廢不堪,有重建之議。奈地瘠民貧,心餘力絀,乃將公有魚池自民國三十七年起出租三年,獲款舊臺幣117萬元,作為基金。孰料時局動蕩,通貨膨脹,舊臺幣4萬只兌換新臺幣1元,復經三年四個月,始公推邱謨組織「福天宮重建籌備委員會」,以林芳、林山、高對、鄭做、林旺、林千、楊帶、林墩、王象、馬清標、邱水盤等為委員。擇吉於民國四十一年二月初二日興工,二月十四上樑、三月初四日安座竣工。費金新臺幣2萬1仟餘元,越四年再增建拜亭,費金1萬3仟餘元。

民國七十一年,因感廟已破舊,每屆祭典人潮擁擠,經眾議組織「福天宮重建委員會」,舉林進金為主任委員,邱堀為總幹事,地方熱心人士為委員,聘邱謨、林進興、高樂等為顧問。進行募款及籌建,於民國七十三年三月十四日入火安座,十月二十四日竣工落成,舉行齋醮祭典,總工程費6佰餘萬元。